夏の暑い季節の外出には、扇子(せんす)は手放せないという人は多いと思います。

そんな扇子ですが、正しい持ち方があるのってご存知でしょうか?しかも女性と男性で持ち方が違うんです。

そうすると、正しい閉じ方や開け方もあるのでは?とも考えてしまいますよね。

ということで、今回は扇子の持ち方と、開け方・閉じ方について解説します。

Sponsored Links

扇子の持ち方

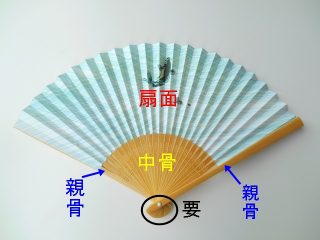

扇子の基本的な持ち方としては、扇面には触れずに親骨・中骨・要の部分を持ちます。扇面など聞きなれない言葉が出ましたが、これらは扇子の部品の名称です。

それぞれ何を意味しているかというと、

- 扇面(せんめん):扇子の紙、布の部分

- 親骨(おやぼね):扇子の両端の太い骨

- 中骨(なかぼね):両端にある親骨の間にある細い骨

- 要(かなめ):扇子の根元の骨をまとめた部分

言いかえると、扇面には触れないようにするということですね。これは開けている時、閉じている時共通です。

扇面に触れる必要がある場合は、そっと添える程度にしましょう。

Sponsored Links

扇子を開いている時は男女で持ち方が違う

さらに、扇子を開いている時は女性と男性で持ち方が異なります。【女性の場合】

手の甲が人に見えるようにして親指を隠し、要や骨の部分を挟むように持つ。【男性の場合】

親指が人に見えるようにして、要の部分を握る。親指が見えるか見えないかで女性、男性の持ち方が違うんです。

皆さんは普段、どちらの持ち方をしていましたか?

また、男女共通の持ち方として、仰ぐときは顔の下から仰ぎます。他の人に自分の扇子の風が当たらないようにするマナーです。

電車の中などで、隣の人の扇子の風が当たって、気分を害したという経験がある人もいると思いますが、自分はそうしないように気をつけたいですね。

続いて、扇子の開け方・閉じ方をみていきましょう。

扇子の開け方・閉じ方

扇子を開けるときは、まず親骨が上下になるようにして、左手で下、右手で上の親骨を持ちます。↓ ↓ ↓

続いて、左手の親指の腹で、上にある親骨→中骨と順に押し出し、右手を上に広げて開きます。

↓ ↓ ↓

最後(左手側)の中骨は、数本開かないでおきます。開ききらないというが扇子の正しい使い方になります。

閉じ方はその逆です。左手の中指と人差し指を使い、中骨を1本ずつたたんでいきます。

文章ではわかりずらいですね。この動画ならすぐにお分かりいただけると思います。

__________

やはり扇子ひとつをとっても、日本文化はきめ細やかですね。ついつい、開ききって使ってしまうので、改めて気をつけようと思います。

そして顔の下から仰ぐというのは、マナーですから知った以上即実践を誓った私でした。

【関連記事】

消臭剤のなぜ? 体に悪い? 5つの疑問

朝食は「ご飯」か「パン」どっち? 5番勝負!

専務と常務ってどっちが偉くて、どう違う? 意外な事実も!

机やテーブルの数え方はたくさんあった! 単位の使い分けを解説

出世魚はどんな種類がいて、どういう順番なの? 名前と一覧